« Le passé n’est jamais mort. Ce n’est même pas passé. Nous travaillons tous dans des toiles tissées bien avant notre naissance, des toiles d’hérédité et d’environnement, de désir et de conséquence, d’histoire et d’éternité. »

William Faulkner (in Le bruit et la fureur – 1929)

Longtemps les historiens de l’art ont considéré l’architecture transcaucasienne (arménienne et géorgienne) comme un rameau de l’art roman ou byzantin1 et dont le style aurait été figé. Tout au plus, on identifia quelques différenciations insolites pour certains aspects morphologiques, mais les concordances avec l’Occident laissaient croire une influence prééminente des édifices carolingiens, en oubliant les sources communes tardo-antiques de ces architectures et en faisant fi des datations. Il est vrai que la matière patrimoniale qui nous est parvenue est très éparse, sur plusieurs pays, et souvent sous la forme de vestiges, car ces territoires sont marqués d’une double tectonique active : celle des failles géologiques et celle, plus destructrice encore, des soubresauts géopolitiques.

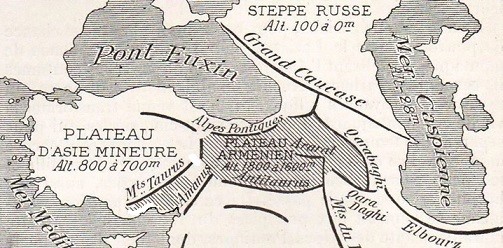

C’est d’autant plus vrai pour ce lieu dénommé Arménie, qui dans ses dimensions maximales attestées par les géographes2 , désigne un carrefour-clé entre l’Orient et l’Occident culturels, entre l’Est et l’Ouest stratégiques, le Nord et le Sud de l’expansion vers les mers ouvertes. Un haut plateau, entre l’Anatolie et l’Iran, d’accès plus doux à l’ouest et au sud qu’au nord. Les vallées qui le coupent, facilitent le passage entre les chaînes de montagnes parallèles. Non pas donc une citadelle naturelle mais une “marche” à intégrer pour des états forts, à des fins de futures équipées chez les voisins.

Ainsi, au fil de trois millénaires, elle sera placée tour à tour entre, les Grecs et les Asiates3 , Rome et la Perse sassanide, Byzance et les Arabes abbassides, les Croisés et les Mamelouks d’Égypte, les Turco-Mongols et l’Iran séfévide, l’Empire ottoman et la Russie impériale. L’histoire des habitants de cette région est donc déterminée à se dessiner comme un constant balancement entre des occupations partielles ou totales et des souverainetés concédées ou tolérées. Avec, parfois, un joug brutal fait d’exactions et de conversions, transferts de population, massacres et in fine le génocide de 1915. Toutefois, cette destinée apparente ne peut se résumer à une litanie larmoyante, ni effacer les extraordinaires aventures des négociants, maîtres d’œuvre et princes arméniens, encore moins les influences léguées qui constituèrent un apport fertile à sa culture.

Dans le champ de l’architecture, ce rayonnement culturel va donner lieu à des investigations à la fin XIXe siècle. Citons le philologue russo-géorgien, Nikolaï Marr, ou le linguiste français Frédéric Macler qui, par leurs travaux, révèleront la profondeur et l’autonomie de l’art arménien par l’inventaire des ruines de l’ancienne capitale du Xe siècle du royaume de la dynastie arménienne des Bagratides, Ani.

Sur cette base, au début du XXe siècle, Josef Strzygowski et Jurgis Baltrusaitis développent une théorie aujourd’hui jugée spécieuse, considérant l’architecture romane, voire gothique, comme tributaire des techniques et conceptions transcaucasiennes4 . Rien n’indique une telle affiliation, toutefois leurs travaux ont eu le mérite de faire ressortir l’antériorité et l’originalité notamment des bâtisseurs arméniens. Ils n’ont rendu que justice à ces constructeurs, qui dans tout le monde médiéval, ont joué un rôle “d’entrepreneur généraux” : À titre indicatif, c’est eux qui ont réparé pour Basile II de Byzance la coupole de Sainte-Sophie en 994, qui édifient l’enceinte de Fostat pour les Fatimides du Caire (1090) et construisent pour les Croisés l’église Sainte-Anne à Jérusalem (1140).

Fidélité à une grammaire des formes, innovations conceptuelles

L’Arménie est initialement dans l’environnement de la Perse antique, l’inscription de Béhistoun en -515 av. JC signale son existence. Puis l’influence gréco-romaine prend l’ascendant au début du millénaire. Au-delà de la langue, émerge une singularité spirituelle et artistique, en trois temps charnières : l’adoption du christianisme en tant que religion d’État autour de l’année 301, la création de l’alphabet arménien en 405 et la séparation avec l’Eglise de Rome en 451 en adoptant une doctrine proche du monophysisme5 .

La nation arménienne participe alors à une koinè de proximité, qui regroupe les premières églises chrétiennes de Syrie du Nord, de Cappadoce et de Géorgie. Un modèle se cristallise, avec lequel les maîtres d’œuvres vont rester fidèles durant des siècles, sans ruptures majeures, mais en introduisant des variantes subtiles. Ainsi, la typologie architecturale arménienne accuse progressivement une “standardisation”, avec une forte prédominance des églises à coupole sur croix inscrite cloisonnée. Ce formalisme ne repose pas uniquement sur une fidélité à des typologies mineures de l’Empire romain (mausolées, martyria et baptistères) du IVe siècle, mais également à une forme de l’architecture vernaculaire qui existait depuis des temps reculés et répandue dans la civilisation égéenne, dans le Caucase du Sud et en Asie Mineure, dans un type d’habitat semi enterré et couvert d’un toit pyramidal à poutres en encorbellement progressif (les toits Hazarašen en Arménien, Darbazi en Georgien).

Ces constances nous permettent de tracer, dans le cadre restreint de cet article, des traits fondamentaux de l’architecture ecclésiastique arménienne :

- L’utilisation massive de la pierre volcanique (tuf ou basalte) sur toute l’enveloppe de l’édifice mise en œuvre en opus caementicium (blocage de mortier chaux-sable et de moellons entre deux parements de pierre taillés). Ce mode constructif est un amortisseur sismique. La brique est plutôt de caractère régional (sud-est du pays). Les bâtisseurs jouent parfois sur une polychromie ordonnée ou non.

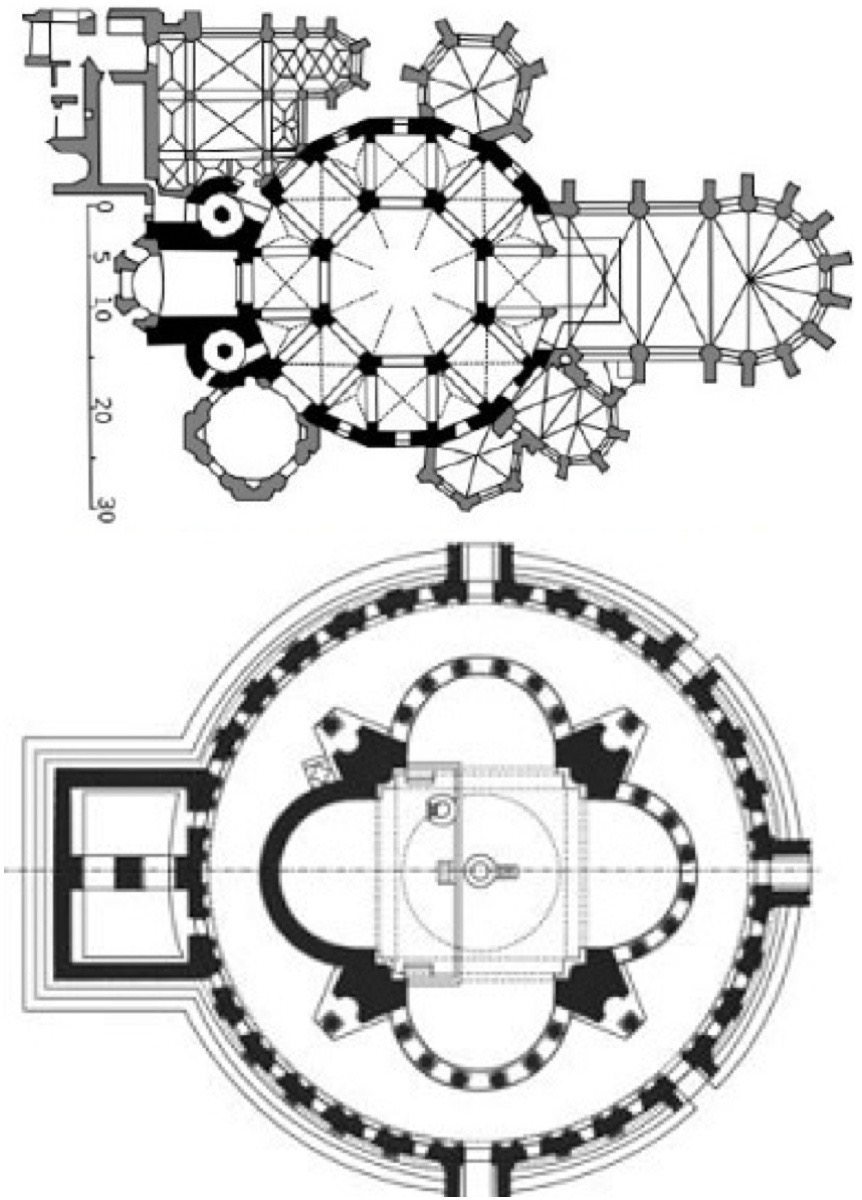

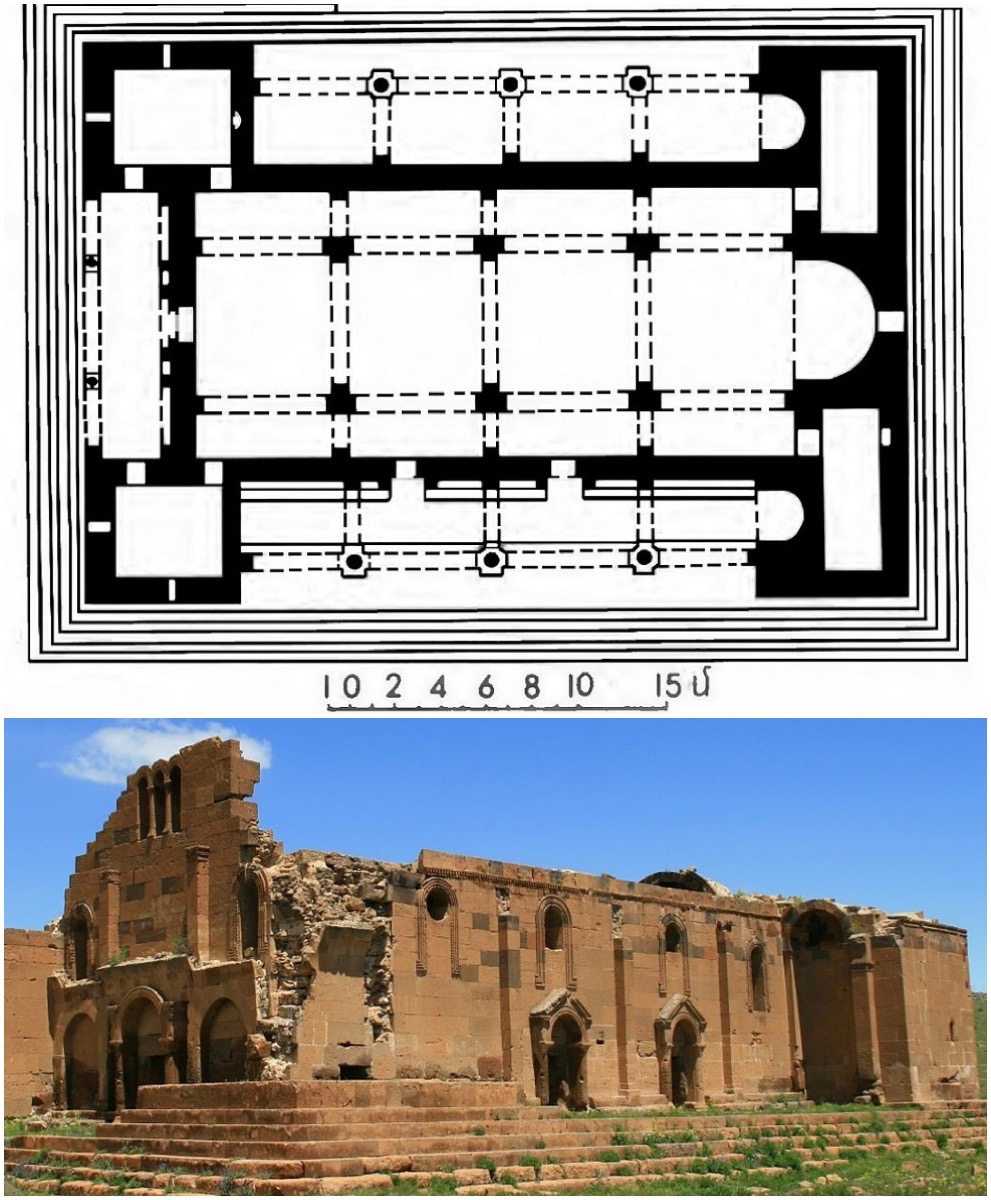

- La planimétrie accuse une prépondérance sur deux types :

. basilicale (une à trois nefs), primitivement, il s’agit de plans “oblongs” qui ne comportent pas de coupole. En général rectangulaire, avec un dégagement ou non de(s) l’abside(s). C’est par le subterfuge de la coupole centrale que le plan basilical passe au plan cruciforme, sans pour autant qu’il y ait un transept comme l’on pourrait le supposer de l’extérieur.

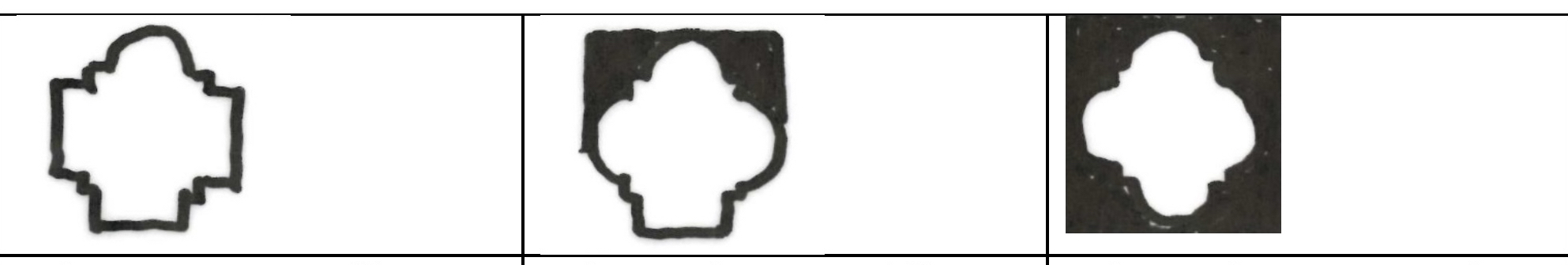

. centrée en croix grecque : inscrite dans un rectangle ou carré (“salle à coupole”), ou libre (lisible depuis l’extérieur), avec placée à l’intersection des bras, la coupole ; ou en hémicycle rayonnant (quatre-feuilles dans une rotonde, hexagone, octogone, etc.)

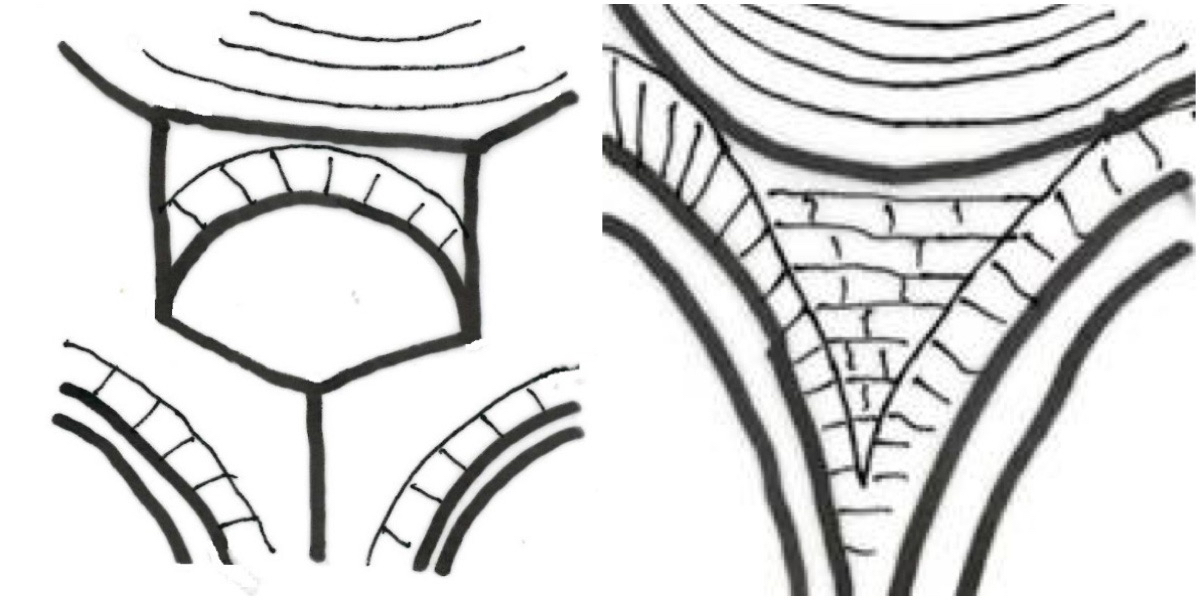

Exemples de combinaison de plans en croix grecque : à gauche, croix grecque monoconque libre ; au milieu, croix grecque triconque semi-libre ; à droite, croix grecque tétraconque en croix inscrite. © R. Peltekian.

-

La volumétrie : la forme des toits est souvent en bâtière sur voûte. À la fin du VIe siècle le “règne” de la coupole centrale s’affirme, avec un quasi abandon de la simple toiture sur nef. La couverture sur voûte est en berceau, parfois unie ou renforcée par un arc doubleau sur piliers engagés ou sur colonnes.

.La calotte intérieure de la coupole est hémisphérique, exhaussée sur un tambour.

La transition de la base carrée au tambour octogonal s’effectue par un encorbellement (trompe) aux angles formés par deux arcs. La base circulaire de la calotte repose sur huit petites trompes.

.Le passage du plan carré ou polygonal au plan circulaire s’effectue par une portion triangulaire de sphère (le pendentif) placée à l’écoinçon de chaque paire d’arcs qui supportent le tambour cylindrique correspondant à l’assise circulaire de la coupole.

.Le dôme extérieur, à l’origine arrondi et couvert de tuile, est, à partir du VIIe siècle quasi exclusivement conique et recouvert de lames de pierre. Le dôme en ombrelle est fréquent dès la fin du IXe siècle. Autour de la coupole s’organise un jeu de toits en pente composés.

Au dessus, le monastère de Saghmosavank, XIIIe siècle (Arménie) ; en dessous, le monastère d’Haghpat 953–1248 XIIIe siècle (Arménie). © R. Peltekian -

Les absides et l’extrados des voûtes sont rarement saillantes (sauf aux IVe et Ve siècles avec des saillis pentagonales ou en hémicycles) mais plutôt inscrites en les murs. La technique d’expression la plus aboutie pour marquer la séparation entre l’abside et les chapelles qui la flanquent est une paire de niches dièdres dans la façade orientale.

- Des portiques externes peuvent être intégrés au corps principal. Le plus souvent à l’ouest, parfois latéralement.

- En coupe, c’est une structure, soit en pilastres, soit en colonnes qui prédomine. Les éléments verticaux sont couronnés de chapiteaux qui associent parfois les balustres et volutes d’origine gréco-romaine. Dans les réfectoires des monastères, de taille plus modeste, la colonne est de gros diamètre et s’évase en une corbeille pansue constituée fréquemment d’entrelacs de vannerie (dès le Ve-VIe siècle) empruntée par l’Arménie à la zone syro-mésopotamienne.

© Alpago-Novello – in Sanahin - Document of Armenian Architecture (DAA) n°3 1980 Edizioni Ares.

- Le décor architectural est exécuté en bas-relief indissociable de la surface de la pierre sur laquelle il se détache selon les canons paléochrétiens. Le rond-de-bosse (sculpture dégagée) est très rare car assimilé à l’idolâtrie païenne. Ce qui importe, ce ne sont pas les proportions réelles des diverses parties d’un corps, mais leur coordination avec une autre mesure, qui est toujours un cadre de forme géométrique (carré, triangle, cercle, polygone). Ces motifs soulignent les principaux éléments -porte, fenêtre, corniche, jonction des arcs et de leurs appuis. À noter également l’importance de l’épigraphie, bien plus présente qu’en occident.

L’essentiel de ces traits sont maintenus avec des évolutions (piliers fasciculés, arcs à plusieurs rouleaux, souvent brisés et élargis vers le haut, niches dièdres à fonction de plus en plus décorative, tambours polygonaux, coiffes en ombrelle, etc.) et exceptions (construction en brique ou gros appareillage). Ils confèrent aux constructions leurs caractéristiques dominantes : la simplicité de la silhouette, une équivalence de proportion entre l’horizontalité et la verticalité, l’agencement par rapport à la topographie du terrain, la compacité de la structure, la subordination de la sculpture à l’architecture.

L’architecture ecclésiastique reflète l’idéal spirituel : celui d’une progression du profane au sacré qui se traduit par une conception rigoureusement géométrique, du quadrangulaire au circulaire, du prisme à la demi-sphère de la coupole. L’espace intérieur se donne peu à lire depuis l’extérieur. Cette approche confère un mimétisme de l’architecture dans le paysage montagneux et rocheux du pays arménien.

Cependant, cette description synthétique des fondamentaux de l’architecture religieuse arménienne n’a pas pour but de reproduire l’image stéréotypée que l’on a de constructions isolées dans la montagne, éloignées de sites habités. Il faut en effet souligner l’existence de vastes réseaux de communautés urbaines et villageoises que l’étude présente ne peut restituer. Il reste, qu’à cet égard, un lieu comme Ani démontre, qu’entre 961 et 1045, dans un contexte de relative prospérité, il y a eu une métropole cosmopolite de premier plan.

À noter également, qu’en dépit du lien de parenté profond, avec l’architecture religieuse géorgienne, une bifurcation s’instaure au VIIIe siècle. L’architecture géorgienne va s’orienter vers plus de verticalité par l’affinement du tambour, une propension à exprimer amplement les volumes, une amenée de la lumière dans l’édifice et une profusion décorative. À ce titre, elle se rapproche des canons byzantins et occidentaux. Si quelques formules propres à la Géorgie seront transplantées sur certains édifices arméniens, lorsque notamment une partie nord de l’Arménie sera sous sa suzeraineté (XIe et XIIe siècle), la différence va perdurer.

D’autres différences tiennent au culte. La Géorgie, orthodoxe, ignore l’interdiction d’inhumer dans les sanctuaires et possède la tradition d’une étroite galerie barlongue devant les façades ouest et sud des églises, voire de galeries hautes internes et externes. L’Arménie elle, va développer dès le Xe-XIe siècle devant la façade ouest des abbatiales, le jamatoun ou gawit, que l’on peut assimiler à un “narthex”, une grande pièce quadrangulaire servant à la fois de lieu d’inhumation, de salle de réunion-réfectoire (comme une salle de chapitre en Occident) et d’espace liturgique auxiliaire (avec des chapelles aux angles est).

Enfin, à quelques détails près, la Géorgie sera rétive aux influences de l’art de l’Islam, contrairement à l’Arménie qui s’en est inspirée. Le bref survol qui suit présente la richesse et la complexité de ces échanges artistiques avec le monde musulman.

Pour lire la suite de l’article, cliquer ici

- Auguste Choisy in Histoire de l’Architecture, Paris 1929, t. 2, p. 58-61. « L’architecture arménienne commence vers le XIe siècle, dès le début du XIIe elle expirait. » ↩

- Elisée Reclus in Nouvelle géographie universelle, volume V - L’Homme et la Terre (1905). ↩

- Voir le témoignage de Xénophon d’Athènes sur son passage en Arménie, en 401 avant JC, Anabase, chapitre sur « la retraite des Dix Mille ». ↩

- Strzygowski Josef : Die Baukunst der Armenier und Europa 1918, Baltrusaitis Jurgis, Le Problème de l’ogive et l’Arménie, Paris, E. Leroux, « Forme et Style », 1936. ↩

- Doctrine plus ou moins commune avec les Églises coptes et éthiopiennes. Elle s’est fixée en 726 au synode de Manazkert : « L’unique nature du Verbe de Dieu s’est faite homme, (…) le Verbe a rendu cette chair immortelle et incorruptible, (…). En conséquence, le Christ est naturellement impassible. S’il est mort sur la croix, après avoir souffert, ce n’est pas l’effet de sa nature, mais la décision de sa volonté, en vue de notre salut. » ↩